消費税申告書②~間違いやすいポイント~

決算時に消費税の処理チェックを行っていると、間違いやすいパターンがあります。会計システムの機能に起因するところもありますので、前回と同様、システム任せにせず、しっかりチェックしましょう。

①試算表との整合性チェック

②間違いやすいポイント←イマココ

③申告書の様式

④集計表から申告書への転記

⑤最終確認と決算整理仕訳

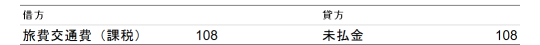

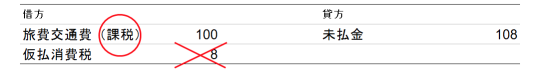

会計システムでは、勘定科目ごとにデフォルト設定されている消費税の課税区分があります。例えば、前回も登場した旅費交通費は「課税」に設定されています。なので、普通に入力すると

自動的に次の仕訳に変換されます。

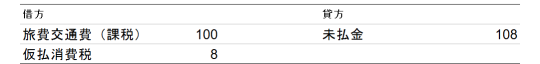

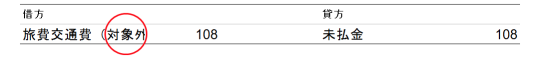

これが海外の旅費だった場合は、前回説明したとおり、仮払消費税をいじるのではなく、

「課税」を「対象外」にします。

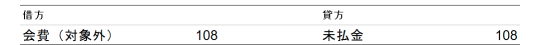

もう一つ例を。

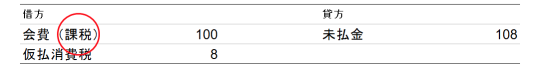

会費は「対象外」がデフォルトの課税区分です。

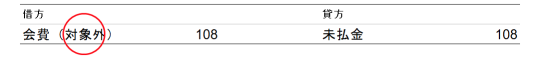

組合の会費であればこれで良いですが、課税になるものもあります。例えば、クレジットカードの年会費は課税です。

この場合も、「対象外」を「課税」にすれば、

このように仮払消費税が計上されます。

何がどの課税区分か。あまりにも膨大なので、

ネットで調べるか、勘定科目別の可否判定表が載っている本を1冊買いましょう。(丸投げ)

ここで言いたいことは、

会計システムのデフォルト設定と異なる課税区分の取引に要注意

ということです。漏れなくチェックするのは結構大変ですよ。

もう少しレベルは上がりますが、

消費税額に影響が大きく重要だが、間違いやすいポイント

を説明します。

それは

固定資産の売却

です。

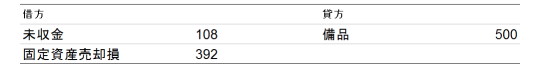

例えば、簿価500の備品を税込108で売却したとします。普通に入力すると、

となります。しかし、固定資産の売却は「課税」取引です。つまり、

仮受消費税を計上しなければなりません。

どうやって入力すれば良いでしょうか?

すぐ答えを出しちゃいますね。

??

ってなりませんか?私は初心者の時、そうでした。

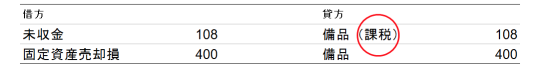

このように入力すると、次の仕訳になります。

これならわかりますよね。結果として、

貸方は

備品が500減

課税対象額=売却金額が税込108なので、仮受消費税は8

借方は

売却代金(未収金)が108

差額として固定資産売却損400

となります。

続いて売却益が出るパターンを。

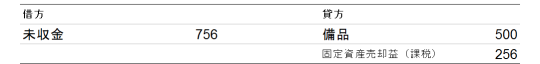

簿価500の備品を税込756で売却しました。これも普通に入力すると

となります。仕訳では

です。課税対象額は税込756なので、仮受消費税は56であるべきです。修正が必要ですね。

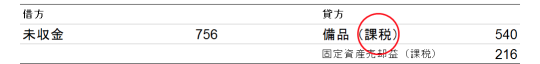

では、正解を。

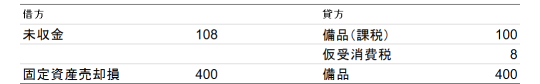

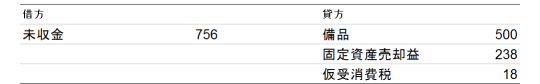

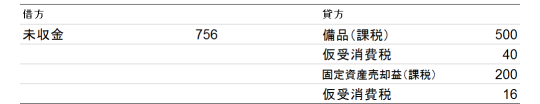

このように入力します。そうすると

という仕訳になります。確認しましょう。

借方は

売却代金(未収金)が756

貸方は

備品が500減

課税対象額=売却金額が税込756なので、仮受消費税は56(=40+16)

差額として固定資産売却益200

です。

ちょっと難しいですよね。初心者のうちは丸暗記でも良いと思います。税額に影響するので、間違わないことが第一です。

注意点は

土地の売却の場合は「非課税」で処理してください。「対象外」ではありません。

仮受消費税は計上しませんが、税額に影響することがあります。

有価証券の売却も処理としては同様です。ただ、

課税区分が普通の「非課税」ではなく、「非課税(有価証券)」にしてください。

有価証券売却用の課税区分があります。これも巡り巡って税額に影響することがありますので。

【まとめ】

消費税の処理は経験がモノを言うことも多いです。

ひとつひとつ課税区分を確認する

入力結果があるべき残高になっているか確認する

この2つを徹底しましょう。